Die Preise für Videokameras sind heute so niedrig,

dass die Versuchung unwiderstehlich ist, ein solches Wunderding mit auf den

Törn zu nehmen. Aber Achtung: Von der Werbung wird mit Slogans wie "semiprofessionell", "für den ernsthaften Amateur"

etc suggeriert,

dass man mit einer modernen Videokamera nur "draufhalten" muss, und

schon ist ein Fernsehbeitrag im Kasten.

Das ist falsch. Man muss schon einiges beachten,

um überhaupt zu einem Film zu kommen, der für andere auch nur "ansehenswert"

ist. Ein wirklich professionelles Ergebnis erreicht der Amateur praktisch nie.

Vor allem nicht auf einer Yacht. Andererseits ist das bewegte Bild ein vielfach

wirkungsvollerer Erinnerungswecker als ein Foto-Apparat, selbst wenn dieser

auch digital arbeitet - quasi heute der Standard (siehe auch Digitalfotografie an Bord).

Darüber hinaus haben die meisten Videokameras auch eine Foto-Funktion, so dass

sie auch zum Fotografieren oder zum Dokumentieren eingesetzt werden können.

Nachdem das "Film"-Material ja nichts kostet, ist es allemal besser,

irgendwelche Bilder zu haben als gar keine. Außerdem schau ich mir (eigene!)

verwackelte Filmszenen immer noch lieber an, als ein langweiliges Logbuch zu

lesen, das aus mehr oder weniger nichts sagenden Zahlen und Buchstaben -

"Ge, F 25 SW" oder so - besteht.

Aber die Tatsache lässt sich nicht wegdiskutieren:

Man kann beim Videofilmen eine Menge falsch machen, erst recht

auf einer Yacht. Fehler, die so leicht zu vermeiden

sind, wenn man sie sich erst bewusst macht. Das geht schon an beim Kauf einer

Kamera:

Welche Kamera?

Das Wichtigste vorweg: Ein unbearbeiteter Film

ist immer(!) eine Zumutung für den Zuseher. Deshalb muss bereits bei der

Anschaffung der Kamera an die nachträgliche Filmbearbeitung gedacht werden.

Daraus folgt, dass nur noch eine Kamera gekauft werden soll, die über ein

Videoformat verfügt, das eine Nachbearbeitung ermöglicht, ohne dass bei den unvermeidbaren

Kopiervorgängen die Filmqualität verschlechtert wird. Und das bietet im Moment nur das DV- oder das

Mini-DV-Format. Erst dieses Format hat im

Amateursektor ermöglicht, dass Kopien eins zu eins hergestellt werden können -

unbedingte Voraussetzung für eine Nachbearbeitung. Kameras mit VHS- oder

Super-VHS werden deshalb kaum noch angeboten. Und Mini-DV-Kameras finden sich in

den Sonderangeboten der Großmärkte schon für 500 Euro.

Leider verfügen

viele dieser Kameras nicht über

eine Eigenschaft, die für die Nachbearbeitung unerlässlich ist. Denn von der

Möglichkeit, verlustfreie Kopien herzustellen, hab ich ja nur dann etwas, wenn

die Kamera über einen DV-Ausgang und einen DV-Eingang verfügt. Gerade

letzteres ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit, was an unserer Steuergesetzgebung liegt. Kameras mit einem Eingang werden nämlich wie

Videorecorder behandelt, was sie ja auch(!) sind, und unterliegen damit einem

höheren Einfuhrzoll. Und das schlägt sich auch im Preis nieder.

Leider verfügen

viele dieser Kameras nicht über

eine Eigenschaft, die für die Nachbearbeitung unerlässlich ist. Denn von der

Möglichkeit, verlustfreie Kopien herzustellen, hab ich ja nur dann etwas, wenn

die Kamera über einen DV-Ausgang und einen DV-Eingang verfügt. Gerade

letzteres ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit, was an unserer Steuergesetzgebung liegt. Kameras mit einem Eingang werden nämlich wie

Videorecorder behandelt, was sie ja auch(!) sind, und unterliegen damit einem

höheren Einfuhrzoll. Und das schlägt sich auch im Preis nieder.

Selbst, wenn man aber eine Kamera gefunden

hat, die einen DV-Eingang (Prospekt-Deutsch: "DV-IN") hat, heißt das

noch lange nicht, dass man beispielsweise damit VHS-Videos

überspielen kann, was

gelegentlich für die Filmbearbeitung oder zur Aufbesserung alter Videos ins

DV-Format notwendig ist. "DV-Eingang" heißt eben noch lange

nicht "Super-Video IN". Man wird diesen Mangel spätestens bedauern,

wenn man nunmehr seine alten VHS-Videos mit annehmbarer Qualität auf Mini-DV

überspielen und dann(!) verlustfrei weiterverarbeiten möchte.

Ein kleiner Trost: Wenn man eine preiswerte DV-Kamera

fürs Schiff anschafft, welche weder DV-Eingang noch Ausgang hat, kann man

später dieses Material immer noch besser verarbeiten als zum Beispiel das beste

Super-VHS-Material. Nur eben nicht mit der eigenen Kamera.

Soviel zum Format. Für den Gebrauch auf Yachten,

sollte die kürzeste Brennweite weit in den Weitwinkelbereich reichen, denn wegen

der beengten Raumverhältnisse auf einer Yacht kann man praktisch nur mit kurzen

Brennweiten arbeiten. Leider sieht es damit meist nicht gut aus. Eine recht

brauchbare "Notlösung" ist dann ein Weitwinkelvorsatz. Völlig

verzichten kann man auf einer Yacht (und auch sonst) auf ein Digitalzoom

("120fach" und was sich sonst so die Werbestrategen aus den Fingern

saugen). Auch die langen Brennweiten sind auf einer Yacht nicht zu gebrauchen,

weil alle solche Aufnahmen aus der Hand ausnahmslos verwackelt werden. Auch,

wenn es noch so verführerisch ist, eine andere Yacht auf offener See mit dem

Tele "heranholen" zu wollen.

Soviel zum Format. Für den Gebrauch auf Yachten,

sollte die kürzeste Brennweite weit in den Weitwinkelbereich reichen, denn wegen

der beengten Raumverhältnisse auf einer Yacht kann man praktisch nur mit kurzen

Brennweiten arbeiten. Leider sieht es damit meist nicht gut aus. Eine recht

brauchbare "Notlösung" ist dann ein Weitwinkelvorsatz. Völlig

verzichten kann man auf einer Yacht (und auch sonst) auf ein Digitalzoom

("120fach" und was sich sonst so die Werbestrategen aus den Fingern

saugen). Auch die langen Brennweiten sind auf einer Yacht nicht zu gebrauchen,

weil alle solche Aufnahmen aus der Hand ausnahmslos verwackelt werden. Auch,

wenn es noch so verführerisch ist, eine andere Yacht auf offener See mit dem

Tele "heranholen" zu wollen.

Damit sind die wichtigsten Dinge für die Auswahl

der Kamera schon gesagt. Dass mit steigendem Preis die Qualität im allgemeinen

ebenfalls steigt, ist im Großen und Ganzen logisch. Dass diese kleinen

Wunderdinger nicht Fernseh-Bild-Qualität erreichen können ist eigentlich

logisch. Wem es auf den einen oder anderen großen Schein nicht so sehr ankommt,

kann ja eine Drei-Chip-Kamera (Bild!) kaufen, die sichtbar bessere Bildqualität liefert

als die Winzlinge mit einem Chip.

Damit sind die wichtigsten Dinge für die Auswahl

der Kamera schon gesagt. Dass mit steigendem Preis die Qualität im allgemeinen

ebenfalls steigt, ist im Großen und Ganzen logisch. Dass diese kleinen

Wunderdinger nicht Fernseh-Bild-Qualität erreichen können ist eigentlich

logisch. Wem es auf den einen oder anderen großen Schein nicht so sehr ankommt,

kann ja eine Drei-Chip-Kamera (Bild!) kaufen, die sichtbar bessere Bildqualität liefert

als die Winzlinge mit einem Chip.

Auch, wenn das Wunder der Technik noch so reizt: Die Kamera

sollte nicht zu klein sein. Ist es ohnehin schon sehr schwierig,

verwackelungsfreie Videosequenzen zu bekommen, ist es bei den

handflächengroßen Kameras praktisch unmöglich.

Als Zubehör brauchen wir nicht viel:

Ersatzakku ist ein Muss, ebenso die Möglichkeit, den Akku an Bord laden zu

können, also ein "Auto-Netzgerät". Das wertvolle Objektiv schützen

wir am besten durch einen UV-Filter, der sich im Falle eines Kratzers erheblich

billiger ersetzen lässt als das Orginal-Objektiv.

Letzte Frage: "Normale",

"wassergeschützte" oder Unterwasser-Kameras?

Klar wäre es an Bord besser, eine so robuste

Kamera zu haben, dass sie auch mal im Cockpit rum liegen oder auch mal einen

Spritzer Wasser abhaben kann, ohne gleich den Geist aufzugeben. Aber, das

Angebot bei den "wassergeschützten" (nicht wasserdicht!) ist so

ausgedünnt, dass obige, unbedingte Forderungen nicht erfüllt werden. Darüber

hinaus gibt es für jede Kamera recht preiswerte Gehäuse aus flexiblem Kunststoff (Ewa-Marine-Gehäuse), wenn

man unbedingt Aufnahmen bei "schwerem Wetter" oder beim Schnorcheln

machen möchte.

Klar wäre es an Bord besser, eine so robuste

Kamera zu haben, dass sie auch mal im Cockpit rum liegen oder auch mal einen

Spritzer Wasser abhaben kann, ohne gleich den Geist aufzugeben. Aber, das

Angebot bei den "wassergeschützten" (nicht wasserdicht!) ist so

ausgedünnt, dass obige, unbedingte Forderungen nicht erfüllt werden. Darüber

hinaus gibt es für jede Kamera recht preiswerte Gehäuse aus flexiblem Kunststoff (Ewa-Marine-Gehäuse), wenn

man unbedingt Aufnahmen bei "schwerem Wetter" oder beim Schnorcheln

machen möchte.

Zusammenfassung: Wenn die Kamera den

DV-Ein-und-Ausgang hat, ist man mit den üblichen Sonderangeboten bestens

bedient.

Diese

Kamera eignet sich am besten:

-

Mini-DV-Kamera

-

DV-Ein-und DV-Ausgang

-

Objektiv hat guten

Weitwinkelbereich

-

Zubehör: UV-Filter,

Ersatz-Akku, Bordnetzgerät

|

Die schlimmsten Fehler beim "Filmen".

Eine guten Film zu machen, ist sehr schwer, im

Urlaub kaum möglich und auf Langfahrt auch nur dann zu erreichen, wenn man sich

weitgehend aufs Filmen konzentriert. Benutzt man "nur so nebenbei" die

Video-Kamera, erreicht man ein sehenswertes Ergebnis nur dann, wenn man zumindest

versucht, die schlimmsten Fehler zu vermeiden und ein paar Punkte beachtet.

Grundsatz Nummer 1: Alles bewegt sich, nur die

Kamera nicht.

Die Konsequenz daraus heißt: Wenn immer es

möglich ist, muss ein Stativ, zumindest ein fester Standpunkt benutzt werden.

Gerade das aber ist auf der bewegten Yacht besonders

schwierig. Der Zubehörhandel

bietet Klemmen an, mit denen die Kamera irgendwo befestigt werden kann, zum

Beispiel am Niedergang oder an der Reling u.s.f. Für uns Amateure reicht für

die paar hundert Gramm wiegenden Kameras ein leichtes Stativ aus, auch wenn die

Profis dafür nur ein mildes Lächeln übrig haben.

Ein guter Notbehelf für einen ruhigen

Kamera-Stand ist ein kleines Utensil, das die Profis unter den Kamera-Leuten

gelegentlich und genau mit "Erbsensack" bezeichnen, nichts anderes als

ein Ledersack mit Reis oder Erbsen gefüllt. Damit kann unsere leichte Kamera

schnell unkompliziert für eine Einstellung positioniert werden, ohne lang ein

Stativ aufstellen zu müssen (Bild).

Ein guter Notbehelf für einen ruhigen

Kamera-Stand ist ein kleines Utensil, das die Profis unter den Kamera-Leuten

gelegentlich und genau mit "Erbsensack" bezeichnen, nichts anderes als

ein Ledersack mit Reis oder Erbsen gefüllt. Damit kann unsere leichte Kamera

schnell unkompliziert für eine Einstellung positioniert werden, ohne lang ein

Stativ aufstellen zu müssen (Bild).

An Bord lässt sich freilich die Regel "nur

vom Stativ!" nicht lückenlos einhalten. Gelegentlich ist ein Objekt so

lohnend (Delphine!), dass es schade wäre, von vorneherein zu verzichten. Dann

aber ist es sinnvoll, die Kamera nach Möglichkeit irgendwo abzustützen oder

mit einem kleinen Schulterstativ oder einem

schnell einsetzbaren Einbeinstativ zu arbeiten.

Niemals hierbei eine

Teleeinstellung benutzen, das wird garantiert nichts! Lieber das Objektiv ganz

in die Weitwinkeleinstellung fahren, selbst wenn dann das Objekt das Bild nicht ausfüllt.

Auf einer Yacht wird sich immer die Frage

ergeben, ob man denn nun vom Stativ auf den Horizont und ihn damit praktisch

immer schief halten oder in diesem Fall ausnahmsweise aus der Hand filmen und

dabei versuchen soll, den Horizont gerade zu halten. Beides ist richtig. Je nach

Wetter und Seegang kann die eine oder andere Einstellung mehr Dramatik

vermitteln. Deshalb filme man vorsichtshalber mit beiden Einstellungen und entscheide

anschließend beim Schnitt, was mehr Spannung rüberbringt.

Grundsatz Nummer 2: Keine Schwenks!

Ruckfreie Schwenks kann man vom

Amateur-Stativ ohnehin nicht machen. Und das ist gut so. Denn der Hobbyfilmer neigt

förmlich dazu, die "Landschaft" abzuschwenken. Die Ergebnisse sind

langweilig bis verheerend. Ein richtiger Schwenk darf nämlich nur sehr träge

durchgezogen werden, was später im fertigen Film ermüdend wirkt. Das gibt kaum

eine Landschaft her, schon gar nicht die See.

Grundsatz Nummer 3: Keine Zoomfahrten!

Noch wichtiger ist es, auf Zooms völlig zu

verzichten. Die Taste fürs Motor-Zoom verführt gerade dazu, mit der Brennweite hin- und

herzufahren. Im Moment der Aufnahme findet der Kameramann diese Suchbewegung des

Objektivs vielleicht ganz interessant, im fertigen Film demaskiert sie gnadenlos

den Amateur als blutigen Anfänger. Deshalb die Zoomtaste nur und

ausschließlich dazu zu benutzen, um den richtigen Ausschnitt zu finden! Und

wenn man schon der Versuchung nicht widerstehen kann, das heute übliche

Motorzoom beim Filmen zu drücken, dann sollte die Einstellung nach dem Zoomen

so lange sein, dass man später beim Schneiden den Zoom wegschmeißen kann. Man

wird es immer tun.

Grundsatz Nummer 4: Kein Autofokus!

Der so sehr bequeme Autofokus (Werbung: "Um

die Scharfstellung kümmert sich die automatische Scharfeinstellung") darf nur

dazu benutzt werden, um ein Objekt vor(!) der Aufnahme scharf zu

stellen. Denn

beim eigentlichen Film wird bei einem bewegten Objekt, zum Beispiel Seegang, das

"Pumpen", also das Nachstellen der

Schärfe durch den Autofokus, die Aufnahme wertlos machen. Im übrigen ist

die Tiefenschärfe bei dem von uns benutzten Videoformat jedenfalls untertags

so groß, dass - außer bei Makroaufnahmen - eine grobe Einstellung - z.B. auf

circa 2 Meter - alles ausreichend zwischen einem Meter und Unendlich schärft.

Ausprobieren! Und Teleaufnahmen, bei denen das Objekt leicht aus der

Tiefenschärfe rausfällt, werden wir an Bord kaum machen (können).

Grundsatz Nummer 5: Lange

Einstellungen filmen!

Jede Einstellung lässt sich hernach beim Schnitt

kürzen, umgekehrt geht es - logisch - nicht. Will man den Film vorzeigbar

machen, muss ohnehin jede(!) Einstellung bearbeitet, also geschnitten werden. Außerdem: Das Film-Material kostet praktisch nichts.

Grundsatz Nummer 6: Einen großen Vorrat an

Zwischenschnitten filmen!

Jeder Film lebt vom Wechsel der

Einstellungen.

Allerdings kann später nicht einfach von Einstellung zu Einstellung geschnitten

werden, sondern der Schnitt muss ein paar logischen Regeln folgen. Stark

vereinfacht: Der Skipper kann nicht am Ruder und in der nächsten Einstellung

auf dem Vorschiff beim Segelwechsel gezeigt werden. Erträglicher wird es, wenn

zwischen den beiden Szenen ein Zwischenschnitt eingefügt wird, also zum

Beispiel die drehende Winschtrommel, der Kompass in Großaufnahme, der

Verklicker, die Gastlandflagge in der Saling etc.

Oft stellt man beim Schneiden einen Mangel an

Zwischenschnitten fest. Ein Fehler, der sich zu Hause nicht mehr ausbügeln

lässt und an Bord so leicht zu vermeiden gewesen wäre. Möchte man einen

interessanten Halbstunden-Film vom letzten Törn schneiden, ist ein Vorrat von

20 Zwischenschnitten schnell aufgebraucht.

Die Nachbearbeitung

Ein unbearbeiteter Film ist für alle anderen

Zuschauer eine Zumutung. Immer! Deshalb muss jedes Videomaterial geschnitten und

vertont werden. Arbeitet man mit dem Mini-DV-Format, so hat jeder zumindest die

technischen Möglichkeiten, fast professionelle Ergebnisse zu erzielen.

Voraussetzung ist ein Computer der neueren Generation mit der sogenannten

Firewire-Schnittstelle (auch als "IEEE 1394"

bezeichnet) oder zumindest ein Computer, der mittels Firewire-Karte um diese Schnittstelle nachgerüstet werden kann. Bei einem Notebook wäre somit

ein PCMCIA-Einschub notwendig, wo dann eine entsprechende Karte (um die 100

Euro) eingeschoben werden kann. Nur mittels dieser Schnittstelle ist

Ein unbearbeiteter Film ist für alle anderen

Zuschauer eine Zumutung. Immer! Deshalb muss jedes Videomaterial geschnitten und

vertont werden. Arbeitet man mit dem Mini-DV-Format, so hat jeder zumindest die

technischen Möglichkeiten, fast professionelle Ergebnisse zu erzielen.

Voraussetzung ist ein Computer der neueren Generation mit der sogenannten

Firewire-Schnittstelle (auch als "IEEE 1394"

bezeichnet) oder zumindest ein Computer, der mittels Firewire-Karte um diese Schnittstelle nachgerüstet werden kann. Bei einem Notebook wäre somit

ein PCMCIA-Einschub notwendig, wo dann eine entsprechende Karte (um die 100

Euro) eingeschoben werden kann. Nur mittels dieser Schnittstelle ist  nämlich

die Übertragung von Videomaterial in den Computer ohne jeden Qualitätsverlust

möglich. Wer sich noch an die stümperhaften Versuche erinnern kann,

VHS-Material zu schneiden, wird den gewaltigen Fortschritt, die uns Firewire

gebracht hat, ermessen können. Damals war nämlich ein zweimal umkopiertes

Video in der Qualität bereits so schlecht, dass man es kaum noch jemand zumuten

konnte. Mittels Firewire kann das Videomaterial beliebig oft umkopiert

werden,

ohne dass ein Qualitätsverlust eintritt.

nämlich

die Übertragung von Videomaterial in den Computer ohne jeden Qualitätsverlust

möglich. Wer sich noch an die stümperhaften Versuche erinnern kann,

VHS-Material zu schneiden, wird den gewaltigen Fortschritt, die uns Firewire

gebracht hat, ermessen können. Damals war nämlich ein zweimal umkopiertes

Video in der Qualität bereits so schlecht, dass man es kaum noch jemand zumuten

konnte. Mittels Firewire kann das Videomaterial beliebig oft umkopiert

werden,

ohne dass ein Qualitätsverlust eintritt.

Die Bearbeitung eines Films spielt sich also in

folgenden Schritten ab:

- Material von der Kamera auf den Computer

aufspielen

- Material im Computer schneiden und vertonen

- Fertigen Film wieder auf die Kamera oder einen

anderen Recorder (DV-Format!) zurückspielen und vorführen.

An Bord wird man wohl kaum einen Mini-DV-Recorder zur

Verfügung haben, wohl aber einen Notebook und die Kamera.

Heute kann der fertige Film auch schon in

beachtlicher Qualität auf eine CD - nicht DVD - gebrannt

werden - mit einer

Spieldauer von rund einer Stunde. Können wir uns also den DV-Recorder,

beziehungsweise die Kamera mit DV-Eingang sparen? Nein!

Die Ursache hierfür ist die Tatsache, dass das

DV-Material auf dem Computer derart viel Speicherplatz benötigt, dass zumindest

auf dem Notebook die Festplatte platzmäßig überfordert wäre. Fünf Minuten

Videomaterial im Digitalformat benötigen nämlich schon rund ein Gigabyte. Dies

führt dazu, dass auf Langfahrtyachten immer mehr externe Festplatten

(160 GB kosten

nur noch wenig über 100 Euro) eingesetzt werden, auch als  Daten-Backup-System.

Ihr Anschluss ist mit USB2.0 (Bild) kein Problem mehr.

Daten-Backup-System.

Ihr Anschluss ist mit USB2.0 (Bild) kein Problem mehr.

Trotzdem wird man einen Film

nicht "in einem Rutsch" am Computer schneiden können, denn man wird

ihn in Fünf- oder Zehn-Minutenabschnitte zerlegen,

fertig stellen und erst

ganz zum Schluss zu einem Werk zusammenfügen. Hier zeigt sich dann der große

Vorteil der verlustfreien Überspielmöglichkeit. Man kann die Filmsequenzen so

oft man will überarbeiten und zwischenzeitlich durch Überspielen auf den

Recorder (Kamera) auf Band sichern.

Eine Voraussetzung muss der Notebook noch

bringen. Sein Pentium sollte schon über ein Gigahertz schnell sein, damit die

großen Datenmengen verlustfrei überspielt werden können, somit die

gefürchteten "dropped frames" vermieden werden.

Eines

können wir uns kaum ersparen: Ein

gutes Schneideprogramm müssen wir uns anschaffen. Zwar liefert das

Betriebssystem Windows XP den Windows Movie Maker kostenlos mit, aber dessen

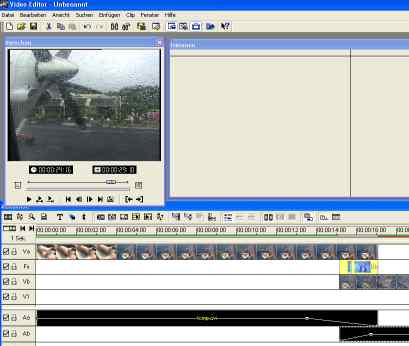

Möglichkeiten sind doch arg beschränkt. Ernsthafte Filmamateure benutzen die

Software "Adobe

Premiere Pro", wie die letzte Ausgabe heißt, während der Autor beste

Erfahrungen gemacht hat mit Media Studio Pro 7 von Ulead.

Eines

können wir uns kaum ersparen: Ein

gutes Schneideprogramm müssen wir uns anschaffen. Zwar liefert das

Betriebssystem Windows XP den Windows Movie Maker kostenlos mit, aber dessen

Möglichkeiten sind doch arg beschränkt. Ernsthafte Filmamateure benutzen die

Software "Adobe

Premiere Pro", wie die letzte Ausgabe heißt, während der Autor beste

Erfahrungen gemacht hat mit Media Studio Pro 7 von Ulead.

Das Schneiden des Films ist Gewöhnungssache.

Wenn aber mal die Technik, Schnitte zu setzen, ins Fleisch und Blut

übergegangen ist, wird es mit den genannten Programmen zum vergnüglichen

(tagelangem) Zeitvertreib.

Media Pro bringt übrigens alle Werkzeuge mit, um die

Kamera

derart anzusteuern, damit die Filmdateien von der Kamera auf den Computer und

nach der Bearbeitung zurück aufs Band gespielt werden können. Es scheint, dass zwischen Sony-Kameras am wenigsten Kommunikationsprobleme

zwischen Computer und Recorder auftreten. Ein kleines Manko bei Ulead hab ich zu

kritisieren. Bei der Überspielung auf den Notebook mittel Video Capture werden

die "dropped frames", also die "fallengelassenen Bilder"

(sollten immer Null sein) angegeben, während beim Zurückspielen mittels des

Befehls "Exportieren" diese Angabe fehlt.

Ein guter Videoschnitt über die reine

handwerkliche Technik hinaus ist eine Kunst. Nicht umsonst sind berufsmäßige

gute Cutter genauso gefragt in der Filmbranche wie Kameraleute oder andere

Spezialisten aus der Filmbranche. Es wäre deshalb

vermessen, zu glauben, dass wir als Amateure professionelle Ergebnisse zustande

bringen. Aber

vorzeigbar sollten sie sein.

Drei wichtige Tipps sollten Anfängern beim Film

schneiden

helfen:

Herzhaft schneiden!

Es ist klar, dass der "Filmemacher" an

jeder Einstellung hängt und ständig glaubt, gerade diese würde eine wichtige

Information enthalten. Andererseits wird jeder Amateur-Film erfahrungsgemäß zu

lang. 60 Minuten Gesamtlaufzeit ist das Äußerste, was man seinen Zuschauern

zumuten kann, besser sind 30 Minuten. Hat man einigermaßen Material wird man

diese Zeiten leicht füllen können. Man halte sich vor Augen: Oftmals reicht es

aus, ein Fünftel oder gar nur ein Zehntel des Rohmaterials zu verwenden.

Mit Übergangs- und sonstigen Effekten

geizen!

Gerade moderne Schneideprogramme bieten Dutzende

von Übergangseffekten, die für sich allein gesehen einen professionellen

Eindruck machen. Wenn aber reines Amateurmaterial mit solchen

"Maschineneffekten" oder Bildverfremdungen aufgefüllt wird, dann

wirkt das nach den ersten zwei oder drei Überraschungen sehr bald lächerlich.

Denn auch der unbedarfteste Zuschauer merkt heute sehr schnell, dass diese

Spielereien Computerwerk sind. Gutes Ausgangsmaterial braucht diese Effekte

nicht. Gelegentliche einfache Über-, Aus oder Ein-Blendungen reichen völlig.

Künstliche Effekte können Zwischenschnitte - siehe oben - nicht ersetzen.

Vertonung erst ganz zum Schluss!

Ein Film ohne Musik ist fad. Mit den

modernen

Schneideprogrammen ist die Vertonung (Kommentar, Originalgeräusche, Musik oder

alles gleichzeitig) kein technisches Kunststück mehr. Keinesfalls sollte

Kommentar oder Musik den Originalton des Films ersetzen. Denn der O-Ton ist für

die Atmosphäre unverzichtbar.

Bei der Erstellung eines Films darf die Vertonung

erst der allerletzte Schritt sein. Denn nachträgliche Änderungen (Schnitte)

sind dann nicht mehr möglich. Unser Ohr ist viel empfindlicher als unsere

Augen. Ist einer Szene einmal Musik unterlegt, dann kann sie nicht mehr

geschnitten werden, denn der Zuhörer nimmt den Schnitt als Bruch in der Musik

unüberhörbar und störend wahr. Amateurhaft würde das wirken und gerade das

wollen wir ja vermeiden!